「编者按」:立秋将至,丰收在望。赤水河畔随风翻涌的火红穗浪,奏响了“在希望的田野上”的喜悦乐章。

在茅台红缨子高粱丰收季前夕,我们推出《赤河穗浪记》四章回系列报道,在蜿蜒的河谷与层叠的田野间,捕捉茅台红缨子高粱背后的山河诗行。这组带着晨露的田野调查,将以每日一帧的节奏展开崇农画卷。

当红缨穗浪漫卷黔北,且看一粒高粱如何串起土地信仰、匠心情怀与共富征途,为即将启幕的茅台红缨子高粱丰收季写下最深沉的注脚——大品牌的大担当,便是将每一穗谦卑垂首的红缨子,都酿成山河共富的时代醇香。

七月的赤水河谷,漫坡的红缨子高粱,穗子悄然透红,在风中轻颤,低语着岁月等待的密约。

这里是茅台酒的“血脉”之源。每一粒红缨子高粱,都将在未来的蒸腾中蝶变。但抵达酒厂甑锅之前,必经过一个蛰伏驿站——粮仓。在此沉睡整整一年,方得醅酿之资。

这是与时间争锋的隐秘历程。入仓时高粱风华正盛,此后昼夜都在抵抗自然的“熵增”法则。如何让高粱在时光流逝中保持最佳状态?这道世代相传的课题,铺陈了一部厚重的仓廪春秋。

粮脉传承

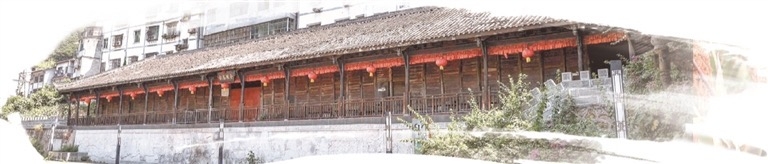

位于遵义市仁怀市合马镇赤水河畔的合马粮仓,自1951年茅台初创便默然伫立。这座饱经风霜的老建筑,如今已成为茅台酒厂早期粮仓中为数不多的“活化石”。

遵义市仁怀市三合镇合马粮仓

老保管员们眼中尚能浮现计划经济年代的片段:白昼满载高粱的马车“吱呀”作响驶入粮站,暮霭沉沉中守仓犬威风凛凛忠于职守。在那个粮油凭票供应的年代,连这些守仓犬的口粮都被纳入了计划,当地人笑称它们是“有编制的”。

时光流转至1998年,茅台酒厂与仁怀市“厂市同心”,红缨子种植版图不断向南延展。北地农户依旧守着祖辈传下的耕作方式,亩产300斤的收成里,浸透传统智慧;南边则拥抱育苗移栽新法,曾创下一亩800斤的巅峰产量。

高粱特写

产量激增伴生新忧:“这么多高粱,往哪儿卖?”于是,一个新生群体——“订单粮农”应时而生。村民依单而种,仁怀市粮油收储有限公司按订单照数收储。2001年至2008年间,收储员肩挎鼓胀的现金口袋,足迹踏遍仁怀每个村寨。煤油灯下,算盘的“噼啪”声与点钞的“沙沙”声常常响到深夜。

这场延续了多年的“现金收粮”图景,最终被订单管理系统改写。订单管理系统一上线,农人们再也不用守着灯等结账,看一眼手机,就能知道卖粮款是否到账。

粮农在操作茅台原料供应链订单管理系统

但粮站里的张敏丝毫不敢松懈。去年收粮季的3个月里,她经手了2400吨高粱,每天从晨曦微露忙到暮色四合。“现在农户交粮后等着入账就行,但我们得盯着每一粒粮食。”她说,这是给茅台酒酿造用的高粱,马虎不得。

红缨子高粱的身价,也在这20多年间完成了华丽转身。从2000年的每斤价格1元,涨至现今的5.6元,这条上扬的价格曲线,丈量着土地产出的价值。

张敏走访种植户,提醒采收注意事项

如今的合马粮仓,早已改作展览。斑驳的木墙上,当年手写的磅码单墨迹依稀。粮站老职工轻触沧桑墙板,仿佛仍可闻“宁流千滴汗,不坏一粒粮”的誓言。标语或已褪色,精神却刻入骨血。

慧眼识珠

在20世纪70年代的大坝粮站,“选粮”是一门指尖生花的手艺活。

天刚蒙蒙亮,粮站门口就排起长队,农人肩扛沉甸甸的麻袋,里头盛着一年的期盼。粮站的老把式们早已严阵以待,脖子上搭着旧毛巾,一场关乎品质的“鉴宝”将开启。

红缨子高粱喜获丰收

“哗啦”声响起,高粱从袋口倾泻,涌入浑圆的竹筛。师傅们紧握木风簸两端,腕骨骤抖,扇叶急旋,带起的气流将杂草、碎叶等杂质吹得老远。这看似简单的动作,实则暗藏玄机。“摇风簸要用手腕的巧劲,劲儿大了好粮食也跟着飞走,劲儿小了杂质吹不干净。”老粮工边说边示范,布满老茧的手上青筋凸起。

最精彩的莫过于“一抓准”。老师傅们随手抓起一把高粱,在掌心摊开,拇指一拨,就能从数百粒粮中挑出有问题的。“发霉的,八成是淋过雨。”“这粒太瘪,淀粉含量不够。”……老粮工曾庆苏追忆,有时他们甚至会用牙齿轻咬,通过硬度判断高粱的水分含量。

仁怀市大坝镇种植的茅台红缨子高粱

如今,这套延续了半个多世纪的选粮工艺,正在被科技重新定义。大坝粮站去年投入使用的清选机和色选机,犹如铁面判官,能给高粱做“智能体检”。

粮站入仓前的高粱,先经清选机过滤杂质,再进入色选机光学扫描通道,颜色发黑、生霉的颗粒能被精准识别。“粮食刚开始生霉时,其他变化不大,但颜色会先变。”技术员说,“色选机能揪出这些‘潜伏者’。”

选粮的关键还在火候。高粱熟到什么程度可以收?当地老农形容“就像摘果子要挑七分熟,早了不香,晚了就烂。”高粱必须在物理性成熟期收割,此时籽粒饱满、易脱壳,呈漂亮的栗棕色。稍有不慎,高粱粒在数小时内发芽。

画家尚可作品《红缨子高粱》(陕西国酒书画院供图)

尽管选粮工艺变迁,但粮站人对品质的执着追求不会改变,在这片被赤水河滋养的土地上,每粒红缨子高粱都载满无声传奇:老粮工手把手教新人分辨籽粒成色,技术员熬夜调试设备参数,质检员不厌其烦地复检每一批样品……这些看似平凡的日常,正传递着茅台酿酒原料最本真的品质基因。

眠粮秘术

粮仓是时间的容器,更是风味的摇篮。那些沐浴着河谷阳光长大的红缨子高粱,必须在这里经历四季轮回,才能褪去青涩,沉淀出酿酒人追求的醇厚。这看似静穆的蛰伏,实则是与时间无声的鏖战。

老粮仓的智慧,藏在每一处细节中。仓门为“叠木式”匠心独构——木板如积木层层相叠,随着粮堆增高而逐块添加。最精妙的是地下防潮系统:从地面往下铺设沥青和布,整体架构为“五布三油”防潮层。建设时,老匠人们先用滚烫的沥青浇筑,趁热铺上布,如此铺上五层布、三层沥青。“我们用土办法,努力守住粮。”守仓老人抚摸着斑驳的木板,那些被粮食磨出的凹痕,都是时光留下的印记。

而在2023年投入使用的仁怀直属库怀北粮站,采用了最新储粮技术,正以科学的精准,续写守护粮食品质的使命。

粮站管理人员段关伟在查看高粱长势,做好收购准备

“13%的水分是安全线,25摄氏度的温度是警戒线。”粮站管理人员段关伟紧盯着热敏电阻温度计。这看似寻常的数字,是无数次试验得出的黄金比例。超过这个界限,沉睡的虫卵就会苏醒,霉菌就会悄悄滋生。

温度监测堪称“粮仓脉搏”。测高粱温度,通常是3天一小查,7天一大查,仅春节可放宽至两周一次。“春节时北半球气温最低,只要气温低于15摄氏度,就不用担心高粱出问题。”曾庆苏说:“曾有领导怀疑我们偷懒,听完解释反而夸我们懂自然规律。”

粮站管理人员段关伟走访种植户,做好高粱收购准备

最令人称奇的是氮气休眠技术。对于那些要存放3年以上的储备粮,粮仓会启动这套系统。随着氧气被缓缓抽出,氮气逐渐充盈仓内,当浓度达到70%以上时,粮堆就进入了深度睡眠状态,害虫停止了呼吸,霉菌陷入了休眠。如同施了安眠咒语,让高粱在时光沙河里静静陈化。陈化一年后,这些高粱才能正式用作茅台酒的原料。

“新粮性子‘烈’,不稳定。”曾庆苏解释。今年3月,2024年收的高粱全部被调往茅台物流中心,那里是茅台酒用高粱的“总调度室”。2025年重阳下沙用的高粱,此刻正安静地躺在仓房里。

遵义市仁怀市10万吨粮食仓储物流园

当这些红缨子高粱长梦终醒,就会在茅台酒厂甑锅鼎沸的雾气中,完成生命的涅槃羽化,终成一缕令人魂牵梦绕的酱香。而粮仓墙上那些斑驳的印记,将永恒烙印这场关乎时光等待的传奇旅程。

一审:张映芳 何雪沙

二审:陈杨 蔡忠成 方存芳

三审:王幸韬 吴德望

微信公众号

微信公众号 新浪微博

新浪微博 抖音号

抖音号 巽风

巽风 下载 i 茅台

下载 i 茅台